Über die Differenz zwischen Chronos und Kairos im messianisch-apokalyptischen Denken und die Konsequenzen in einem anthropozentrischen Weltverständnis: methodischer Atheismus und die Utopie der Erlösung

(A) Gliederung mit Thesen

(0) Analyse der Frage: Ist in einer „Welt ohne Gott“ Erlösung denkbar?

Ich antworte mit JA und kläre im Folgenden fünf Voraussetzungen

meiner Grundsatzfrage:

- der „erlesene“ Hintergrund,

- ein Irrtum bisheriger Religionskritik: Religion verschwindet nicht,

- Aufklärung und Übersetzung sind notwendig,

- die Differenz von Erfahrung und Erkenntnis,

- Erlösung denken?

(0.1) Der „erlesene“ Hintergrund: Bonhoeffers Widerstand und Ergebung

und Blochs Atheismus im Christentum

(0.2) Sakralität der Person statt Entzauberung der Welt (Zur Position von

Hans Joas)

Religionen können sowohl Hindernis wie Treibmittel kollektiver

Selbstsakralisierung sein. Auch die „Sakralität der Person“ (Joas) ist

ambivalent gegenüber den jeweiligen Machtverhältnissen. Das

Grundrecht auf Menschenwürde muss daher immer wieder

durchgesetzt und ethisch normiert werden.

(0.3) Theorie und Praxis des Christentums bedürfen der Aufklärung und

die christlich/jüdische Botschaft bedarf der Übersetzung

Hannah Arendt fasst das aufgeklärte Menschenverständnis (die

Würde und Autonomie des Menschen; die conditio humana) unter

der Parole zusammen, dass wir „sterbliche Schöpfer“ sind.

(0.4) Zur Differenz von Erfahrung und Erkenntnis im aufgeklärten Denken

Diese Differenz muss bedacht werden, um Ideologisierung und

Verdinglichung jeder religiösen Weltanschauung zu erkennen. Das

gilt auch für Weltanschauungen, die sich atheistisch als Spielarten

von Materialismus oder Naturalismus präsentieren.

(0.5) Erlösung denken?

Nach der Lektüre von Hans-Jürgen Goertz: Bruchstücke radikaler

Theologie heute. Eine Rechenschaft, Göttingen 2010

Was es bedeutet, christliche Theologie heute radikal zu denken, ohne

dies als „Verschwinden der Religion“ misszuverstehen.

(1) Zur Politischen Theologie des Paulus

Gerd Theißen und Petra von Gemünden formulieren: „Paulus wollte

nicht das Christentum begründen. Sein Christentum war ein antikes

messianisches Reformjudentum. Sein Römerbrief wurde aber zu einem

Testament für die ganze Menschheit.“

(2) Chronologischer Prozess oder kairologische Struktur

Die Erlösung der Welt als chronologischen Prozess zu denken, ist unter

den Bedingungen anthropozentrischer Weltvorstellung sinn-los.

Erlösung im Sinne des Messias-Ereignisses hat eine kairologische

Struktur.

(3) Kairologische Struktur als konkrete Utopie

Die Zusage der Erlösung – als Messias-Ereignis – befreit zu

autonomem, verantwortungsvollem Handeln.

(4) Befreiung als ständige Aufgabe im Sinne der conditio humana

Die Erfahrung der Erlösung – als konkreter Utopie – kann nicht erkauft

oder erzwungen werden; aber ohne Arbeit, Verantwortung und

Empathie kann Befreiung nicht gelebt und Erlösung nicht erfahren

werden.

Exkurs (1): Zum Theorie-Praxis-Verhältnis – Problemfall: Muße

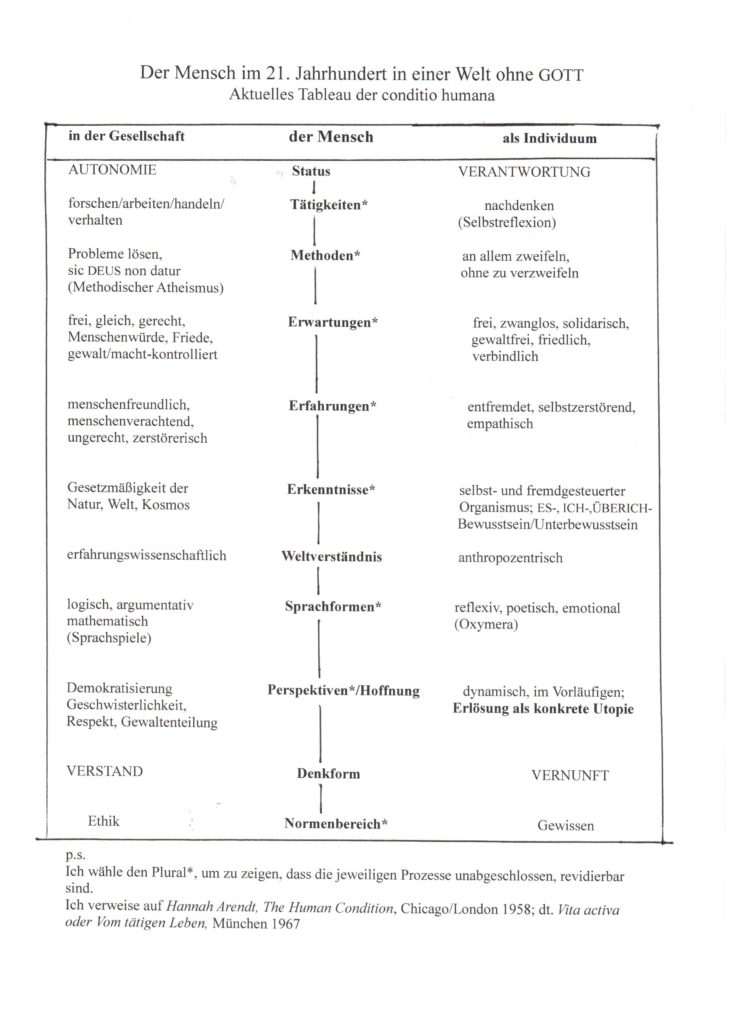

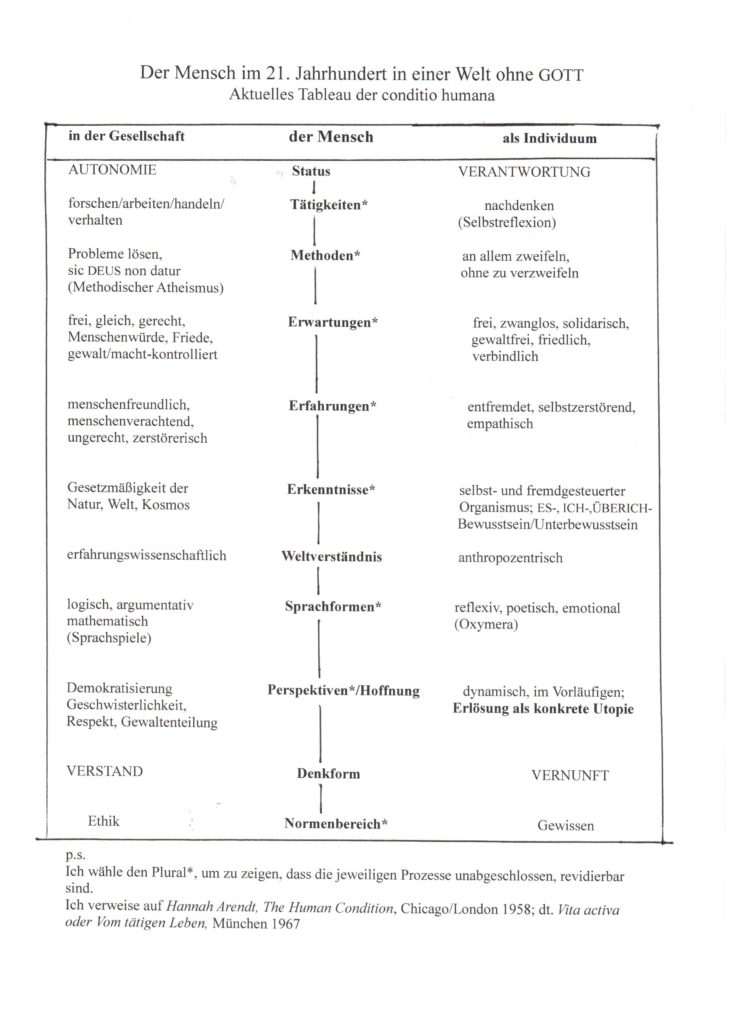

Exkurs (2): Tableau der conditio humana

(5) Zur Differenz von Problemlösen und Erlösung

Die Sterblichkeit und Vorläufigkeit des In-der-Welt-Seins in Frage

zu stellen, ist im Lichte der Hoffnung auf Erlösung möglich. Dabei

muss die Struktur der konkreten Utopie beachtet werden, um nicht in

Metaphysik oder Projektion zurückzufallen.

(6) Revision als Metamorphose

Die Utopie der Erlösung ist ort- und zeitlos, aber kann und muss in

der Zeit wirksam werden (als konkrete Utopie erfahrbar).

(7) Gott: ein synsemantischer Ausdruck für Liebe (agape)

„Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und

Gott bleibt in ihm.“ (1 Joh. 4,16)

(8) Orthopraxis statt Orthodoxie

Die Orthopraxis der uneingeschränkten Menschenliebe verbindet

die Christen mit allen Menschen, die sich für Freiheit, Gleichheit

und Gerechtigkeit engagieren.

(9) Zur Vorgeschichte des Atheismus im Christentum

Die theologia negativa hat Selbstdisziplin zur Konsequenz:

Schweigen statt „Gottesgeplapper“.

(10) Metamorphose statt Restitution

– eine Konsequenz aus der kritischen Aufarbeitung

der historischen Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts

(11) Prüfung und Umkehr (metanoia) statt Anpassung

– das fiktive Bekenntnis des Heinrich Krechting

(12) Lob der Inkonsequenz

Jede gelebte Orthopraxie ist verbindlich und vorläufig zugleich.

Gegen falsche Konsequenz, die in Terror umschlägt.

(13) Messianisches Denken in einer Welt ohne Gott

In einer Welt ohne Gott ist Erlösung denk- und erfahrbar,

aber nicht (aussagenlogisch) begreifbar.

Exkurs (3): Maximen für einen aufgeklärten Menschen im 21. Jahrhundert,

sein Denken und Handeln, seinen Alltag und Beruf betreffend.

(B) Essay

(0) Analyse der Frage: Ist in einer „Welt ohne Gott“ Erlösung denkbar?

Der mögliche Sinn dieser Grundsatzfrage ergibt sich aus Bedeutung und Kontext der gebrauchten Wörter. Sind es Begriffe oder synsemantische Ausdrücke oder Beschreibungen von Tätigkeiten oder Oxymora?

Die Bedeutung der Wörter ist gebunden an ihren Verwendungszusammenhang und den Deutungs-Horizont, der sich aus der jeweiligen zeitbedingten Weltanschauung, dem Weltbild ergibt. *) Anm.1

Daher scheint die Antwort auf die eingangs gestellte Frage einerseits einfach: NEIN, denn „Erlösung“ ist nur in einem theozentrischen Weltbild

denkbar. In einem anthropozentrischen Weltbild – in einer Welt ohne Gottesvorstellung (welcher Art auch immer) – ist „Erlösung“ (was immer damit gemeint ist) nicht denkbar (wobei „denkbar“ der Definition bedarf).

Das spontane NEIN impliziert eine bestimmte Weltvorstellung. Auf den ersten Blick ist in einem anthropozentrischen Weltverständnis, also in einer „Welt ohne Gott“ die Frage nach Erlösung sinnlos.

Andererseits erwarten die Leserin oder der Leser, dass ich mit JA antworte; sonst würde ich mich nicht mit dieser Frage beschäftigen und meine Antwort aufschreiben. Mein JA bedarf nicht nur der Begründung, sondern zuvor der begrifflichen wie biographischen Explikation:

- der Hintergrund meiner Argumentation;

- das Verschwinden der Religion: ein religionskritischer Irrtum;

- die Notwendigkeit aufzuklären und zu übersetzen;

- die Differenz von Erfahrung und Erkenntnis;

- Erlösung denken.

Der philosophisch geschulte Leser (die Leserin) wird bereits jetzt erkennen, dass die Klärung dieser fünf Vorabklärungen zumindest ansatzweise die Begründung der Antwort auf die Gesamtfrage dieses Essays impliziert.

So ist es im Feld der Metareflexion: Wer über die Voraussetzungen des Denkens nachdenkt, denkt bereits nach; also bewegt sich in den Strukturen der Metareflexion. Dennoch ist es sinnvoll, zunächst die fünf Voraussetzungen meiner Grundsatzfrage zu klären; so ist es möglich, meine Argumentationsstruktur offenzulegen, damit sie nachvollzogen und beurteilt werden kann.. Argumente und ihren Strukturzusammenhang offenzulegen, vermeidet logische Denkfehler und die unreflektierte Weitergabe von Vorurteilen.

Es kommt darauf an, Vorurteile nicht zu leugnen (denn dann reduziert sich der Wahrheitsanspruch auf personenbezogene Glaubwürdigkeit), sondern, Vorurteile zu erkennen und ihre Wirkungen zu prüfen.

(0.1) Der „erlesene“ Hintergrund: Bonhoeffers Widerstand und Ergebung und Blochs Atheismus im Christentum.

Während meines Studiums (1968 in Freiburg/Breisgau) habe ich Ernst Blochs Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs gelesen (Band 14 der Werkausgabe) und (in der Paperback-Ausgabe des Suhrkamp-Verlages) durchgearbeitet. Und – wie es meine Unart ist – habe ich mit schwarzer Tusche den Text kommentiert. Auf dem Titelblatt zitiere ich aus Goethes Faust: „Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden.“ Und ich gebe einen Hinweis: „Hiob, der erste Marxist“. Ich zitiere aus dem entsprechenden 24. Kapitel „Grenze der Geduld, Hiob oder Exodus nicht in, sondern aus der Jachwevorstellung selber, Schärfe des Messianismus“ (Seite 165f):

„Der Auszug aus caesarischer Gottesvorstellung, wie ihn Hiob begann, den Menschen über jede Art von Tyrannei setzend, über die fragwürdige einer Gerechtigkeit von oben, auch über die neu-mythische einer Naturmajestät an sich: dieser Auszug ist nicht auch einer aus dem Auszug selbst. Konträr: gerade der Rebell besitzt Gottvertrauen, ohne an Gott zu glauben; das heißt, er hat Vertrauen auf den spezifischen Jachwe des Exodus aus Ägypten, auch wenn jede mythologische Verdinglichung durchschaut wurde, jeder Herrenreflex nach oben ursächlich aufhört.“

Und zwei Sätze weiter heißt es lapidar: „…doch Hiob ist gerade fromm, indem er nicht glaubt“. Am unteren Rand verweise ich auf „Camus – Revolte – Sartre“ und stelle die Frage: „…oder ist der Vater Jesu im Zeugnis Jesu bereits entideologisiert“?

Beim heutigen Durchlesen bleibt die Hiob-Analyse Blochs zutreffender als die verkürzende und einseitig zugespitzte Formulierung, dass nur ein Atheist ein guter Christ sein kann und ein Christ ein guter Atheist. Aber Bloch liebt auch die Zuspitzung und ich denke über meine damalige Begeisterung dieses 1969 neuen Buches von Ernst Bloch nach; dass Hiob fromm ist, indem er nicht glaubt, das überzeugt mich (in ihrer Dialektik) auch heute.

Wenn ich recht erinnere, kannte ich 1969 bereits das Siebenstern-Taschenbuch Nr.1: Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hrsg.v. Eberhard Bethge. Seine „nicht-religiöse Interpretation der biblischen Begriffe“ (S.176) beschäftigte mich und meine Freundinnen und Freunde. Als Konsequenz der „weltlichen Interpretation“ (S.178) formuliert Bonhoeffer in dem selben Gefängnisbrief vom 16. Juli 1944:

„Gott als moralische, politische, naturwissenschaftliche Arbeitshypothese ist abgeschafft, überwunden; ebenso aber als philosophische und religiöse Arbeitshypothese (Feuerbach!). Es gehört zur intellektuellen Redlichkeit diese Arbeitshypothese fallen zu lassen bzw. sie so weitgehend wie irgend möglich auszuschalten.“ (S.177, zitiert nach der 5.A., München und Hamburg 1968)

Und zwei Absätze weiter heißt es, dass wir nicht redlich sein können, ohne zu erkennen, dass wir in der Welt leben müssen – „etsi deus non daretur“.

Bonhoeffer sieht in dieser Erkenntnis den „entscheidenden Unterschied“ zu allen Religionen. Und er spitzt seine Erkenntnis zu in die Formel eines unaufhebbaren Widerspruchs, eines Oxymoron: „Vor und mit Gott leben wir ohne Gott.“ (S.178)

Zu beachten ist bei der Aussage von Bonhoeffer das „als ob“ (etsi deus non daretur). Die Frage nach der Existenz Gottes wird gleichsam eingeklammert, da in einem anthropologischen Weltverständnis (in einer „Welt ohne Gott“) nicht beantwortbar; als „moralische, politische, naturwissenschaftliche Arbeitshypothese abgeschafft“; in meinem Sprachgebrauch sinn-los.

(0.2) Sakralität der Person statt Entzauberung der Welt (Zur Position von Hans Joas)

Auch in modernen (nachindustriellen) Gesellschaften verschwindet Religion nicht; insofern ist das Konzept von der Entzauberung der Welt durch den historischen Prozess der Säkularisierung zu hinterfragen. Hans Joas setzt sich daher zu Recht mit der geschichtsphilosophischen Konstruktion der „Entzauberung der Welt“ bei Max Weber auseinander.

Hier ist Aufklärung notwendig: nicht mit dem irrigen, empirisch falsifizierten Ziel oder der vermeintlichen Hoffnung, Religion zum Verschwinden zu bringen; sei es, als selbstlaufender oder angetriebener Prozess – sondern mit der notwendigen Reflexion, religiöse Aussagen und Strukturen auf ihren Sinngehalt und ihre historische Entwicklung zu prüfen und gegebenenfalls in nichtreligiöse Sprache wie auch partizipative, demokratische Strukturen zu übersetzen und menschenverbindend und -verbindlich („universalethisch“) zu dokumentieren. *) Anm.2

Die berechtigte Kritik an Max Webers Entzauberungsthese (in „Wissenschaft als Beruf“ 1919), wie sie von Hans Joas enwickelt und veröffentlicht wurde (neuestens: Hans Joas, Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung, Berlin 2017), verstehe ich nicht als Rehabilitation unaufgeklärter Religion, sondern verweist auf die fortbestehenden Funktionen von religiöser Theorie und Praxis in modernen, bürgerlichen Gesellschaften. Übrigens gelten diese aus der dreifachen Kritik der Aufklärung gewonnenen Funktionen oft auch für die heute vorherrschenden atheistischen Weltanschauungen des Materialismus und Naturalismus. Ich erinnere an die Kritik der Erkenntnis überhaupt (Kritik jeder Metaphysik), Kritik der Religion (Projektionstheorie) und die moderne Sprachkritik (Bedeutungsanalyse und Struktur von Sprachspielen).

Wenn ich Hans Joas recht verstehe, erkennt auch er die ambivalente Funktion von Religion im Verhältnis zu Macht und Gewalt. Religionen (aus achsenzeitlichen Traditionen) können „sowohl Hindernis wie Treibmittel kollektiver Selbstsakralisierung“ sein (Die Macht des Heiligen, S. 485). Joas bescheinigt allen religiösen und säkularen Traditionen ein „beträchtliches Maß an Flexibilität“, „was ihre Anpassung an Machtverhältnisse betrifft“ (ebd.). „Es gilt der „Hegelschen Versuchung“ teleologischer Geschichtsdeutung zu entgehen, ohne dabei zu vergessen, dass die Menschheit eine einzige Geschichte hat.“ (ebd. ohne Fußnoten)

Ich frage mich daher, ob das Bekenntnis zur „Sakralität der Person“ (so Joas), also, wie ich es verstehe, ob das Postulat und die Unterstellung der Menschenwürde für alle, auch zukünftige Menschen in dieser Welt ein quasi religiöser Grundwert ist. Und was bedeutet diese „Flexibilität“ (Joas) oder pointierter formuliert: diese Ambivalenz? Hans Joas gibt in seiner Schrift „Sind die Menschenrechte westlich?“ (München 2015) eine selbstkritische Antwort. *) Anm.3

Ich ziehe aus diesen Überlegungen folgende Konsequenz: Das Grundrecht auf Menschenwürde und die praktische Umsetzung der Menschenrechte insgesamt müssen immer wieder neu durchgesetzt und als Normen verankert werden. Das meint auch Hannah Arendt, wenn sie davon spricht, dass die Welt täglich neu „eingerenkt“ werden muss. (Vortrag 1958, Die Krise der Erziehung) Und ich formuliere noch grundsätzlicher: So wie das christliche Kreuz als Symbol der Erlösung durch den hingerichteten (radikal „entmachteten“) Messias Jesus auch als Zeichen der Macht und Gewalt missbraucht wurde und wird, so ist auch die Würde jedes Menschen (als universaler Grundwert) in der Gefahr, als Legitimation verbrecherischer Praxis, selbst wenn Staaten sich darauf berufen, missbraucht zu werden.

(03) Theorie und Praxis des Christentums bedürfen der Aufklärung und die christlich/jüdische Botschaft bedarf der Übersetzung

Ich plädiere für die Notwendigkeit der Erkenntnis-, Religions- und Sprachkritik auf der Basis des anthropozentrischen Weltbildes. Sie trifft und betrifft auch die Theorie und Praxis der christlichen Kirchen. Ich beschränke mich auf die Geschichte und Gegenwart des Christentums, weil ich mich biografisch und wissenschaftlich in dieser „Religion“ auskenne.

Uneingeschränktes Kritisches Denken und methodischer Zweifel müssen nicht in die Verzweiflung führen, sondern können die Autonomie des Menschen offenlegen, denn die Menschen sind für ihr Denken, Planen und Handeln veranwortlich. Diese Grundannahme – und Postulat zugleich – bedarf der differenzierten Erörterung und Analyse, um Missverständnisse zu vermeiden. Aber sie erzwingt die Manifestation und Durchsetzung der Würde des Menschen durch die Menschenrechte und seine Partizipation an der Macht durch Begrenzung und Demokratisierung.

Hannah Arendt fasst dieses Menschenverständnis (die conditio humana) unter der Parole zusammen, dass wir sterbliche Schöpfer sind. Demgegenüber entlastet Religion – in Form von Überzeugung und (ritueller) Praxis – auf der Basis theozentrischer Weltauffassung – zwar von der Gesamtverantwortung der Menschen für ihre Erde, aber sie legitimiert zugleich Heteronomie und unkontrollierte, undemokratische Machtausübung.

Meine Auffassung ist: die modernen Gesellschaften und die heutigen Wissenschaften wie auch das zeitgemäße Rechtssystem verlangen, um Erkenntnisfortschritt wie demokratische Partizipation und Chancengleichheit zu sichern, den methodischen Atheismus wie erfahrungswissenschaftlich geprüftes Wissen und erfolgreiche Theorien; aber Erkenntnis und Erkenntnisfortschritt sind von existenzieller Erfahrung zu unterscheiden.

Meine Einschätzung ist: Religion, selbst in ihrer unaufgeklärten Form und in ihren religiös-rituellen Praktiken, verschwindet nicht; gerade deshalb bedarf sie der aufklärenden Analyse, um in der Welt des 21. Jahrhunderts glaubwürdig zu bleiben. Das jüdisch-christliche Konzept der Exodus-Erfahrung schafft diese Möglichkeit, hat es doch den Prozess der (historischen) Aufklärung mitbewirkt; auch wenn die Vorstellung einer „evolutionären Aufhebung“ von Religion in eine säkulare Gesellschaft defizitär ist und diese Vorstellung der Korrektur bedarf. *) Anm.4

(04) Zur Differenz von Erkenntnis und Erfahrung im aufgeklärten Denken

Problemlösen geschieht sachgemäß (metatheoretisch bedenkend) in der „Dynamik des Vorläufigen“. Die jeweiligen Lösungen in den gegenwärtigen Problemlösungsprozessen sind im doppelten Sinn vorläufig: provisorisch und antizipativ zugleich. Diese Struktur meine ich, wenn ich von der Differenz von existenzieller Erfahrung (in der Dimension des kairos) und methodischer Erkenntnis (in der Dimension des chronos) spreche.

Probleme müssen und können wir alltäglich (wie auch in vorgedachten und konstruierten Labors) lösen und müssen sie lösen, um zu leben und zu überleben. Aber erlösen können wir uns nicht. Menschliches Leben ist endlich und vergänglich, auch wenn wir es zeitlich verlängern können und uns (unser Gehirn) in zunehmendem Maß entlasten können und müssen, um unsere Lebensbedingungen als Menschen weltweit zu erhalten und zu verbessern. Von der weltweiten „globalen“ Verbesserung sind wir (die Menschheit) noch meilenweit entfernt.

Auch können wir uns selbst zerstören, aber diese individuelle wie gesellschaftliche Möglichkeit als Macht über den Tod oder als Erlösung zu er- und verklären, ist Selbstbetrug. Erlösung bleibt eine Utopie; auch und gerade im anthropozentrischen Weltverständnis. Soviel können wir durch Nachdenk-Arbeit erkennen: Erlösung ist keine Machtfrage, sondern eine konkrete Utopie. Aus der Sicht des Christentums ist diese konkret erzählte Utopie ein Oxymoron höchster Stufe: ein hingerichteter, absolut machtloser Mensch als Messias/Christus ist erfahrbar im Wort als Beginn und Grund der Erlösung der Welt. Die Wahrheit dieser erzählten Aktion ist existenziell erfahrbar, aber nicht beweisbar und begreifbar. Diese Differenz zwischen Erfahrung und Erkenntnis kann und muss bedacht werden, um Ideologisierung und Verdinglichung jeder religiösen Theorie und Praxis zu erkennen; dies gilt auch für Weltanschauungen, die sich atheistisch als Spielarten von Materialismus oder Naturalismus präsentieren. *) Anm.5

(05) Erlösung denken?

(Nach der Lektüre von Hans-Jürgen Goertz: Bruchstücke

radikaler Theologie heute. Eine Rechenschaft, Göttingen 2010)

Sinn-gebung aus dem Geist des Christentums negiert alle Formen von Hierarchie und Herrschaft. Das vermeintliche Spannungsfeld von Autonomie und Heteronomie ist eine sinn-lose Beschreibung des menschlichen Handlungsfeldes. Basis menschlichen Handelns ist Autonomie – als Verwirklichung von Selbständigkeit und Eigenverantwortung – uneingeschränkt als Prinzip, aber beschränkt in der Umsetzung (unterschiedliche Maße der Realisierung) und Durchsetzung (Möglichkeiten der Willensfreiheit). Die Differenz ist: setze ich Autonomie als Machtstruktur durch oder erfahre ich sie als Befreiung.

In christlicher Sinngebung ist für mich „Gott-denken“ Freiheit realisieren

(in Überwindung von Anpassung an den status quo und als Verwirklichung von Selbständigkeit im Sinne einer Metamorphose). Muss dieser Prozess des Mündigwerdens nicht als Überwindung jeder Form von Religion (als Rückbindung an Konvention, an bestehende Machtstrukturen und theozentrische Weltvorstellung) gedacht werden, ohne dass Religion verschwindet? Der Christ ist „religionslos“, wenn und insoweit er die „Freiheit der Kinder Gottes“ lebt.

Im Rahmen von Religion in der bürgerlichen Gesellschaft und in der Sprache und Vorstellung eines theozentrischen Weltverständnisses kann meiner Überzeugung nach für uns heute „Erlösung“ nicht sinn-voll gedacht und expliziert werden. Aber zu bedenken bleibt: Christliche Kirchen – verstanden als Zuspitzung der jüdischen Orthodoxie und in Abgrenzung und Konkurrenz zum Judentum des 2. nachchristlichen Jahrhunderts – sind trotz allen Fehlverhaltens und trotz allen Rückfalls in religiöse Herrschaftspraxis „Traditionsträger“ der Botschaft von der Erlösung – in der Erzählung vom Exodus und der Menschwerdung Gottes im Messias Jesus aus Nazaret. *) Anm. 5a

H.-J. Goertz ist auf dem Weg, diese Radikalität des Christentums zu denken und auszusprechen; aber ich meine, er ist nicht konsequent genug. Christliche Theologie heute radikal zu denken, bedeutet, sie als im theozentrischen Weltbild argumentierende Theologie „aufzuheben“, ohne diese Notwendigkeit als „Verschwinden der Religion“ misszuverstehen.

Christliche Sinngebung – in einem anthropozentrischen Weltverständnis – denkt das Verhältnis von Gott (als einem synsemantischen Ausdruck) und Mensch nicht als Rückbindung oder als Abhängigkeit (Heteronomie), sondern als Utopie, die nicht erzwungen werden kann, sondern geschenkt ist. Mein Konzept menschlichen Handelns und Verhaltens muss daher (für einen Christenmenschen) das Grundproblem erklären, wie Freiheit und Mündigkeit so umgesetzt werden können, dass sie nicht in neue/alte Abhängigkeiten umschlagen und neue/alte Herrschaftsverhältnisse produzieren oder stabilisieren. Diese Übersetzung in nichtreligiöse Sprache ist notwendig, um Erlösung heute denken zu können

(1) Zur Politischen Theologie des Paulus *) Anm.6

Es ist nicht leicht, die ein wenig chaotisch wirkende Vorlesung des Jacob Taubes zur “Politischen Theologie des Paulus“ in der vorliegenden Buchform (München 1993) zu verstehen. Taubes hat die Vorträge im Februar 1987 vor einer kleinen Gruppe von Zuhörern an der Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg gehalten, wenige Wochen vor seinem Tod. Die schriftliche Fassung wurde von Aleida Assmann nach Tonbandaufzeichnungen redigiert.

Taubes wagt eine „Dekonstruktion“ der paulinischen Briefe nicht nur als jüdischer Gelehrter und Hochschullehrer für Philosophie, sondern versteht Paulus als Schriftgelehrten des messianischen Judentums seiner Zeit. Dabei unterläuft er die christlichen Interpretationen späterer Zeit, die aus Saul/Paulus aus Tarsus einen „christlichen“ Theologen gemacht haben, obwohl es die Selbst- bzw. Fremdbezeichnung „Christ“ zu seiner Missionszeit im Römischen Reich noch nicht gab. Auf der Basis seiner Messias-Erfahrung des gekreuzigten Jesus aus Nazaret verallgemeinert Paulus die jüdische Erlösungsvorstellung für alle Menschen (ob beschnitten oder unbeschnitten), scheitert mit dieser Botschaft in seinem eigenen Volk und öffnet nach längerer Auseinandersetzung mit den jüdischen Vertreterinnen und Vertretern der „Messias-Jesus-Bewegung“ in Jerusalem die judenchristlichen Gemeinden für alle Menschen, die auf den gekreuzigten Jesus aus Nazaret als den erwarteten Messias vertrauen und sich taufen lassen.

Gerd Theißen und Petra von Gemünden haben in ihrer 2016 veröffentlichten Exegese des Römerbriefes (mit dem Untertitel: „Rechenschaft eines Reformators“) Paulus „als einen scheiternden Reformator“ dargestellt. In der Zusammenfassung am Ende ihrer Untersuchung heißt es: „Paulus hinterlässt mit dem Römerbrief einen Rechenschaftsbericht über sein Reformprogramm, das nachträglich zu seinem Testament wurde. Paulus wollte nicht das Christentum begründen. Sein Christentum war ein antikes messianisches Reformjudentum. Sein Römerbrief wurde aber zu einem Testament für die ganze Menschheit.“

Taubes greift in seinen Überlegungen auf Spinozas „Tractatus Theologico-politicus aus dem Jahr 1670 und das Theologisch-politische Fragment von Walter Benjamin (1920/21) sowie den letzten Abschnitt (Nr.153) „Zum Ende“ der Minima Moralia von Theodor W. Adorno (Dritter Teil, 1946/47) zurück. Dabei gibt er dem Fragment von Benjamin den Vorzug, da er die Position Adornos als ästhetisierend kritisiert . Aus einer messianischen Perspektive mag das verständlich sein, da Adorno davon spricht, „alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellten“. Demgegenüber geht Benjamin von einer Tatsachenbehauptung aus: „Erst der Messias selbst vollendet alles historische Geschehen, und zwar in dem Sinne, daß er dessen Beziehung auf das Messianische selbst erst erlöst, vollendet, schafft“.

(2) Chronologischer Prozess oder kairologische Struktur

Mich interessiert die Struktur der Argumentation Benjamins. Er fährt in seinem Fragment fort: „ Darum kann nichts Historisches von sich aus sich auf Messianisches beziehen wollen. Darum ist das Reich Gottes nicht das Telos der historischen Dynamis; es kann nicht zum Ziel gesetzt werden. Historisch gesehen ist es nicht Ziel, sondern Ende.“

Benjamin, wenn ich ihn recht verstehe, trennt also strikt die messianische Vorstellung vom Reiche Gottes von – wie er formuliert – „der Ordnung des Profanen“. Apokalyptische Vorstellungen in einem theozentrischen Weltbild markieren das Ziel geschichtlicher Entwicklung, sei es als Weltgericht und oder Gottesherrschaft. Die Erlösung der Welt, inklusive der Menschheit, wird als ein chronologischer Prozess gedacht. Unter den Bedingungen anthropozentrischer Weltvorstellung, also in einer Welt ohne Gottesvorstellung,, ist dieser Gedanke sinn-los. Erlösung im Sinne des Messias-Ereignisses hat eine kairologische Struktur, die „quer“ zu historischen Entwicklungen mit ihren chronologischen Bestimmungen wirkt. In der Vorstellung des messianischen Judentums wird daher – in einem längeren Erfahrungsprozess – jede chronologische Fixierung der kommenden Gottesherrschaft verworfen und die existenzielle „Nähe“ erfahren und bezeugt. Die zunächst vorhandene (chronologische)„Naherwartung“ der Freunde des hingerichteten Jesus aus Nazaret erweist sich als Missverständnis. Zwar bleibt in den zeitlich späteren „Glaubensbekenntnissen“ der etablierten christlichen Gemeinden (der Kirche) die Erwartung des „Endgerichtes“ und des „kommenden Reiches“ als einprägsames Bild erhalten, aber jede zeitliche Fixierung wird abgelehnt und führt immer wieder in die Sektenbildung.

(3) Kairologische Struktur als konkrete Utopie

Ich interpretiere unter den Bedingungen heutiger Welterfahrung die kairologische Struktur des Messias-Ereignisses als konkrete Utopie: Obwohl die Sterblichkeit ein andauerndes Kriterium für Mensch und Natur in dieser Welt bleibt (und die individuelle Unsterblichkeit eine höchst problematische Illusion), hat der „Tod keine Macht mehr“; dies nennen Christen – in der sprachlichen Form des Oxymoron – „ewiges Leben“.

Benjamin versucht in seinem „Theologisch-politischen Fragment“ das Verhältnis von politischer Ordnung und messianischem Reich durch die Differenzierung der Kategorie des „Glücks“ zu klären. Ich bevorzuge die Kategorie der „Befreiung“. Sie bedeutet autonomes, verantwortungsvolles Handeln unter der „Zusage der Erlösung“.

Paulus aus Tarsus deutet als Schriftgelehrter des messianischen Judentums seiner Zeit und in Abgrenzung und Ablehnung des Unsterblichkeitsgedankens der hellenistischen Philosophie seine Messias/Christus-Erfahrung im ersten Korintherbrief (Kapitel 7) folgendermaßen: „Die Zeit ist zusammengedrängt.“ Und er rät den Mitgliedern seiner Gemeinde: „Und die sich Dinge dieser Welt zunutze machen, sollen sie sich zunutze machen, als nutzen sie sie nicht. Denn die Gestalt (im Griechischen: das Schema) dieser Welt vergeht.“ (Übersetzung der Zürcher Bibel). Und Paulus schließt seinen Rat mit dem Wunsch: „Ich will aber, dass ihr sorglos seid.“

Berger/Nord übersetzen diese Perikope meiner Meinung nach nicht stringent genug; gerade weil sie daran interessiert sind, verständlich zu sein:

„Und wer die Welt in Gebrauch nimmt, soll das so tun, als dürfte er sie nicht verbrauchen, da doch die sichtbare Gestalt dieser Welt sehr schnell vergeht. Ich will nur, dass ihr euch keine überflüssigen Sorgen macht.“

(Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, übersetzt und kommentiert von Klaus Berger und Christiane Nord, Frankfurt/Leipzig 1999)

Wenn ich – in anderem Zusammenhang – davon spreche, in der Dynamik des Vorläufigen zu denken und zu handeln, dann kann ich diese Verhaltensweise – den Ratschlag des Paulus im Hinterkopf – explizieren:

Handle verantwortungsvoll, aber sorglos. Bezüglich des „Weltverbrauchs“, also im Umgang mit den Ressourcen dieser Welt beachte eine gewisse Vorsicht; halte den Verbrauch „in der Schwebe“; arbeite nicht zerstörend – mit einer scheinbar paradoxen Begründung: denn das „Schema dieser Welt“ vergeht. *) Anm.7

(4) Befreiung als ständige Aufgabe im Sinne der conditio humana

Ich fokussiere meine Überlegung auf unser heutiges, zeit-gemäßes Weltbild. Die paulinische Argumentation mag zunächst noch durch die chronologisch (miss-)verstandene Parusie geprägt sein; in unserem anthropozentrischen Weltverständnis bedeutet die Messias-Erwartung, die unerlöste Welt steht unter der Zusage ihrer Erlösung durch den Messias (Christus), konkret durch den gekreuzigten Jesus aus Nazaret. Diese konkrete Utopie gibt denen, die auf Jesus Christus (als den Messias in der Vorstellungswelt des messianischen Judentums) vertrauen, also den sog. „Christen“ die Möglichkeit, sorglos, befreit die Welt zu „gebrauchen“.

Sie leben in dieser Welt, aber sie stehen nicht mehr unter ihren Zwängen, nicht mehr unter dem „Schema“ dieser Welt; denn sie bezeugen in „utopischer“ Sprache: der Tod hat keine Herrschaft mehr. Die basileia tou theou ist kein zeitlich zu erwartendes Zeitalter, sondern die gemeinsame Erfahrung, gegen Tod und Vergänglichkeit erlöst zu werden. Diese Erfahrung kann nicht gegen Leistung erkauft oder erzwungen werden, aber ohne Arbeit, Verantwortung und Empathie können Befreiung, Sinn und Erlösung nicht erfahren werden.

Und ich füge polemisch hinzu: Befreiung ist nicht Müßiggang. Der Müßiggänger bleibt ein Resultat vorchristlicher wie vordemokratischer Herrschaftsideologie. Das Ideal der Muße (otium) wie das Lob der Faulheit (Lafargue) bedürfen einer speziellen Ideologiekritik. Das „Einrenken der Welt“ (im Sinne von Hannah Arendt) bleibt unsere ständige Aufgabe, ist der Sinn der conditio humana. *) Anm. 8

Exkurs (1)

Zum Theorie-Praxis-Verhältnis – Problemfall: Muße (otium)

In Analogie eines allseitig bekannten Ausspruches des jungen Marx formuliere ich:

Die Philosophen als Müßiggänger haben die WELT nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie als verantwortlich handelnde Menschen zu verändern.

Zum verantwortlichen Handeln gehört aber notwendigerweise das Nachdenken, die Reflexion. Oder im Bild gesprochen:

Was nützt der morgendliche Hahnenschrei, wenn in der Nacht zuvor die Eule der Minerva ihren Flug nicht absolviert hat? In der zeitlichen Korrelation von Aktion und Reflexion steckt u.a. das zu lösende Problem. Oder nochmals im Tierbild ausgedrückt: wie kommen Tagesaktivist und Nachtschwärmer produktiv zusammen? *) Anm. 9

Es geht mir darum, eine Theorie des Verhaltens und Handelns der Menschen im zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext zu konzipieren und zu skizzieren, um das Verhältnis von Reflexion und Aktion präzise und wirksam zu bestimmen. Das Theorie-Praxis-Verhältnis „dialektisch“ zu nennen, klärt noch nichts; es bedarf der erfahrungsbasierten Analyse und der Offenlegung (Transparenz) der einzelnen Arbeitsschritte, ihrer Muster, Normen und Maximen.

Diese Maximen (Handlungsanleitungen) „fallen nicht vom Himmel“, sondern sind im historisch-gesellschaftlichen Kontext an das jeweilige Weltverständnis rückgekoppelt, das sich im jeweiligen WELTBILD (zusammengefasst) ausdrückt.

Bezogen auf die Summe der jeweiligen Denk- und Handlungsweisen spreche ich von der conditio humana, zeit- und gesellschaftsgebunden und zumeist in unterschiedlichen Mischformen auftretend; zusammengestellt in einem aktuellen Tableau der conditio humana.

Die Aufforderung, als verantwortlich handelnde Menschen die Welt zu verändern, hat mehrere notwendige Voraussetzungen oder Bedingungen:

- Aufklärung (i.S. Kants): Überwindung der selbstverschuldeten Unmündigkeit.

- Nonkonformität (i.d.S. „Entweltlichung“).

- Aufhebung der Arbeitsteilung in „Freie“ und „Sklaven“.

- Demokratie i.S.d. Partizipation aller.

- Problematisierung der Begriffe „Muße“ (otium) und „Müßiggang“.

Exkurs (2)

Ich habe in meinem 2017 veröffentlichten „Vademecum für aufgeklärte Christen und nachdenkende Atheisten“ das aktuelle „Tableau der conditio humana“ zusammengefasst:

(5) Zur Differenz von Problemlösen und Erlösung

Den metaphorischen Begriff „Einrenken“ von Hannah Arendt übersetze ich mit „Problemlösen“. Problemlösen (problem solving) hat eine chronologische Struktur, ist menschliche Arbeit (am Erhalt der Welt) und damit „Anstrengung“. Menschliche Arbeit ist vorläufig, korrigier- und revidierbar, zielorientiert. Sie ist schöpferische Tätigkeit sterblicher Menschen, die Vernunftwesen und Naturwesen zugleich sind. *) Anm. 10

Demgegenüber kann Erlösung sinnvoller Weise nur in einer kairologischen Struktur gedacht werden; sie ist Geschenk, endgültig, unbegreifbar, aber existentiell erfahrbar, in Oxymora beschreibbar („ewiges Leben“); ist verstehbar als konkrete Utopie, erfahrbar und ortlos zugleich.

Der Prozess des Problemlösens kann im Folgenden im Detail als Verhältnis von Weg und Ziel erörtert werden. Im Nachdenken über die Struktur des Problemlösens wird die Dynamik des Vorläufigen erkennbar. Die Menschen sind – im Sinne von Hannah Arendt – „sterbliche Schöpfer“. Dass sie „Geschöpfe Gottes“ oder „Produkte der Naturentwicklung“ sind, ist, ideologiekritisch analysiert, eine Projektion. Dass sie „sterbliche Schöpfer“ sind, kann vom Standpunkt der Hoffnung auf Erlösung erkannt und erfahren werden. Adorno spricht daher davon, dass Erkenntnis dieser Art nur vom „Lichte der Erlösung“ her möglich ist.

In meinem Verständnis erzwingt der Atheismus als Methode keine atheistische Weltanschauung (wie z.B. im Naturalismus oder in den Spielarten des Materialismus vorgestellt). Weltbilder dieser Art sind nur (insgeheime) Spiegelbilder des theozentrischen Weltbildes; daher sind naturalistische wie materialistische Welterklärungen Eng- und Irreführungen. Die Sterblichkeit und Vorläufigkeit des In-der-Welt-Seins in Frage zu stellen, ist im Lichte der Hoffnung auf Erlösung möglich. Dabei muss die Struktur der konkreten Utopie beachtet werden, um nicht in Metaphysik oder Projektion zurückzufallen.

Problemlösungsprozesse – wie auch vollständig durchgeführte Lernhandlungen – haben einen konkret zu analysierenden Ausgangspunkt A und eine überprüfbare Problemlösung, das Ziel Z. Der Weg von A nach Z muss rekonstruierbar sein. Die Behauptung, der Weg sei schon das Ziel, ist unsinnig und leugnet die notwendige Stringenz des Weges von A nach Z. Sie ist eine manchmal verständliche, aus der Resignation geborene Schutzbehauptung.

Das bedeutet nicht, dass es keine Um- und Irrwege geben dürfe. Im Gegenteil: jede Stringenz im Weg von A nach Z ist dem Erfolg aus Erfahrung geschuldet oder inkludiert als methodische Stringenz (im Sinne logischer Deduktionen) Idealisierung. So ist die Mathematik – philosophisch oder wissenschaftstheoretisch gesehen – eine idealisierte Sprache; daher in den Erfahrungswissenschaften (der Natur oder Gesellschaft) universal einsetzbar und verstehbar.

(6) Revision als Metamorphose

Zu erfolgreichen Problemlösungsprozessen gehört das bewusste Einplanen möglicher Revision. Umkehr und Neuanfang sind keine Notlösungen, sondern nützen einer wirksamen Problemlösung, die natürlich von der Art des Problembereiches abhängig ist. Ich erinnere nur an die empirische Wahlforschung und die Eindeutigkeit der gefundenen Wahlprognosen. Die Präzision der Vorhersagen ist z.B. abhängig von dem vermuteten Potential an Stammwählern; und dieses Potential hat sich parteispezifisch entscheidend geändert bzw. verringert.

Umwege, Irrwege und Sackgassen zu erkennen und die jeweiligen Gründe zu ermitteln, um zukünftige Fehler möglichst zu vermeiden, hat eine systematische Bedeutung. Ich spreche von der Methode des Mäanderns; so wie ein großer Fluss mäandert, ohne sein Ziel, das offene Meer zu vergessen. Im menschlichen Verhalten spielen die bewusste Umkehr und Metamorphose, die metanoia eine entscheidende Rolle. *) Anm. 11

Der wesentliche Unterschied zwischen der Notwendigkeit, Probleme zu lösen, und der Möglichkeit, die Welt und die in ihr lebenden Menschen zu erlösen, bleibt erhalten. Die Utopie ist ortlos, aber in der Zeit als konkrete Utopie erfahrbar. Des Weiteren ist die Utopie der Erlösung zeitlos, aber kann und muss in der Zeit wirksam werden. Das Gleiche gilt für die Ortlosigkeit der Utopie der Erlösung. Die konkrete Utopie ist nicht nur existenziell erfahrbar, sondern sie kann und muss in der „Welt“, also in Geschichte und Gesellschaft wirksam werden.

Diesen Zusammenhang will ich im Folgenden an zwei wesentlichen Aus-sagen der historischen Jesus-Bewegung verdeutlichen und sie vor Missverständnissen in unserer heutigen aufgeklärten Welterfahrung (zusammengefasst im anthropozentrischen Weltbild, aktualisiert in meinem „Tableau der conditio humana“ – Der Mensch im 21. Jahrhundert in einer Welt ohne Gott“) schützen. Daher müssen diese beiden Grundaussagen aus dem jüdisch-messianischen Kontext verstanden und in unser aufgeklärtes Weltverständnis übersetzt werden: die Verknüpfung, Verschränkung, Gleichsetzung von Gottesliebe und Menschenliebe (GOTT/theos ist agape) und die Ankunft des Gottesreiches (der Gottesherrschaft, der basileia tou theou).

(7) Gott: ein synsemantischer Ausdruck für Liebe (agape)

Die synoptische Tradition der Reich-Gottes-Botschaft reflektiert bereits das Problem eines chronologischen (Miss-)Verständnisses der beginnenden Gottesherrschaft. Der Redakteur des Markus-Evangeliums spricht (in 1,14) vom kairos, der erfüllt ist und bindet das Nahekommen des Reiches Gottes an Umkehr (metanoia) und Vertrauen (pistis). Und im Lukas-Evangelium (17,21) wird das Gottesreich „mitten unter Euch“ oder in der Übertragung von Berger/Nord: „unsichtbar ist Gottes Herrschaft bereits unter euch “ verortet und jede zeitliche Fixierung des Erscheinen des Menschensohns gegenüber den Fragen der Pharisäer abgelehnt.

Der zeitlich früher verfasste erste Johannesbrief (um 55 n. Chr.), der aus einem anderen Kontext als die synoptischen Schriften stammt, radikalisiert das jüdische Gottesverständnis durch die (sprachkritisch gesprochen) synsemantische Erklärung des Gottesbegriffes: „GOTT ist Liebe/agape“ (1 Joh 4, 16: „Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm“.) Alle anderen Vorstellungen und kultischen Praktiken sind, so warnt der Schreiber des Johannesbriefes seine jüdischen Freunde in der Nachfolge Jesu, sind Götzendienst.

(8) Orthopraxis statt Orthodoxie

Der im Römischen Reich des ersten Jahrhunderts n. Chr. erhobene Vorwurf, dass die Anhänger des Jesus aus Nazaret „Atheisten“ seien, ist insofern berechtigt, als alle Gottesvorstellungen, die nicht von der „Menschwerdung Gottes“ in Jesus als dem Messias ausgehen, abgelehnt werden, da sie, so formuliere ich, der konkreten Utopie, dass GOTT Liebe ist, widersprechen. Daraus folgt zwingend, dass die Mitglieder der Jesus-Bewegung „Täter des Wortes“ sind (so der Jakobusbrief, der ebenfalls aus den fünfziger Jahren stammt). Es geht also zu Beginn der Jesus-Bewegung – nach Ende der Auseinandersetzung um Beschneidung und Speisegesetze – um Orthopraxis, nicht um Orthodoxie. Im Zentrum dieser Orthopraxis steht die uneingeschränkte Menschenliebe, gleich ob einer von Hause aus orthodoxer Jude, Hellene, römischer Bürger oder Sklave ist. Im Römischen Reich des ersten Jahrhunderts (nach Christi Geburt) führte diese Überzeugung und Praxis oftmals zu Verspottung (der gekreuzigte Esel) und zu Verurteilung und Hinrichtung. In meiner Überzeugung als aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts (der lebt, denkt und arbeitet, „als wenn es GOTT nicht gäbe“ (D.Bonhoeffer), also als methodischer Atheist) ist diese radikale Menschenliebe (agape) Ausdruck der Zusage von „Erlösung“. Diese Zusage ist nicht erzwingbar – weder kultisch noch institutionell, aber sie ist als Befreiung erfahrbar und in Taten der Menschenliebe realisierbar. Sie bedarf der wiederkehrenden (gemeinsamen) Erinnerung an den hingerichteten Jesus als Messias und realisiert sich im Engagement für Gleichheit aller Menschen und Gerechtigkeit.

Diese Orthopraxis verbindet (uns) Christen mit allen Menschen, die sich für Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit engagieren. Auf dieser Basis ist auch das Gespräch mit (nachdenkenden) Atheisten möglich und notwendig. Bei diesen Gesprächen ist zu beachten, dass „Liebe“ (als radikale Sympathie) im menschlichen Leben, das endlich ist, nur vorläufig erfahrbar und „wie in einem Spiegel“ erkennbar ist. Ich nenne diese Erkenntnis in Anlehnung an eine Überlegung des Paulus „aenigmatisch“.

Daher ist die Erfahrung, wie die Praxis der Liebe nur als Oxymoron beschreibbar, um Erlösung (als synsemantischen Ausdruck größter Komplexität – ich sage auch als „Grenzbegriff des In-der-Welt-Seins“) aussprechen, ausdrücken zu können. Aber diese „Beschreibungen“, diese „Bekenntnisse“ stehen meiner Überzeugung nach nicht im Widerspruch zum methodischen Atheismus, wie ich ihn verstehe.

(9) Zur Vorgeschichte des Atheismus im Christentum *) Anm. 12

Der „Atheismus im Christentum“ (vgl. Ernst Bloch) hat eine Vorgeschichte, die – verkürzt gefasst – mit dem biblischen Verbot, den Namen Gottes zu nennen, beginnt, und sich in wiederkehrenden Versuchen der „negativen Theologie“ dokumentiert. Wenn und da „Gott Liebe ist“, schweige ich zunächst, um keine Missverständnisse zu produzieren. Am „Gottesgeplapper“ beteilige ich mich bewusst nicht. Diese Selbstdisziplin sollte nachdenkende Atheisten und aufgeklärte Christen miteinander verbinden. Nur durch Erfahrung und annähernde Beschreibung (in poetischer oder mystischer Sprache) der radikalen Liebe ist erhoffbar und erfahrbar, dass der Tod keine Herrschaft mehr ausübt („And death shall have no dominion“, Dylan Thomas; vgl. Röm 6,9); schon das Hohe Lied ahnte von dieser Erfahrung: „denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie das Totenreich die Leidenschaft“.

(10) Metamorphose statt Restitution

Diese Überlegungen sind – historisch wie strukturell gesehen – noch im Vorfeld der „Verkehrung“ des messianisch-prophetischen Christentums in eine „imperial-kolonisierende“ Christenheit, wie sie von Urs Eigenmann skizziert und zur Kritik der bestehenden Verhältnisse (vor allem in der römisch-katholischen Kirche – benutzt wird). Dabei ist mir wichtig, dass eine unreflektierte Restitution des nahen Gottesreiches bzw. der urchristlichen Lebenspraxis als heutige Alternative für gesellschaftliche Veränderung vermieden wird.

Die radikalen Reformatoren des 16. Jahrhunderts, insbesondere verschiedene Gruppen der Täuferbewegung, haben mit dieser Strategie der „Restitution“ ihr Verhalten gerechtfertigt und versucht, ein „Neues Jerusalem“ (z.B. Mitte des 16. Jahrhunderts in Münster in Westfalen) zu errichten. Zwar haben Staat (Das Römische Reich) und sowohl die römisch-katholische Kirche wie die entstandenen Kirchen der Reformation in der Folgezeit mit Erfolg versucht, diese Restitutionsbewegungen zu diskriminieren , zu verfolgen und tot zu schweigen, aber selbstkritisch muss festgestellt werden, dass ihre Praxis und ihre Hoffnungen (Utopien) gescheitert sind – nicht nur durch die Gewalt ihrer Gegner, sondern auch ihre Strategien und Konzepte dienten oft der Legitimation, führten in die Irre und – in einigen Gruppen des Täufertums – in die Menschenverachtung. Daher in verkürzter Form meine „Parole“: Metamorphose statt Restitution. *) Anm. 13

In meiner fiktiven Dokumentation gibt der ehemalige Kanzler des Täufer-reiches Heinrich Krechting, der durch besondere Umstände die brutale Eroberung Münsters 1535 überlebte und sich in der Grafschaft Gödens am Schwarzen Brack (dem heutigen Jadebusen an der Nordsee) zum Calvinisten wandelte (Metamorphose!) eine selbstkritische Einschätzung des (melchioritischen) Täufertums und der Restitutionsstrategie. Sein Freund Dr. Gerhard Westerburg schreibt in Erinnerung an das Karfreitagsgespräch und die Osterpredigt 1550 (von Albert Hardenberg) in seine Kladde:

„Es geht nicht um Restitution, also die Wiederherstellung des Reiches Gottes auf Erden, gegebenenfalls mit Gewalt und unter Ausschluss und Vernichtung der ungläubigen; auch geht es nicht nur um Reformation, als wenn es auf eine bestimmte Form des Leben und Handelns ankäme, sondern um Metamorphose, das bedeutet, sich nicht den herrschenden Verhältnissen und Vorstellungen anzupassen – denn diese Vorstellungen sind die Vorstellungen der Herrschenden. Dieses (jetzige) Verhalten ist unser vernünftiger Gottesdienst, wie Paulus im Römerbrief sagt. Der Freie Wille ist kein Naturgesetz (in Erinnerung und in Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam), sondern die Erlösungstat Christi befreit uns, für die Menschen zu handeln; das ist der Wille Gottes. Insofern ist die Wahrheit der Auferstehung Christi untödtlich (so Balthasar Hubmeier), weil sie uns befreit, gerecht und menschenwürdig zu handeln.“ (Der zweifache Exodus, Seite 82)

(11) Prüfung und Umkehr (metanoia) statt Anpassung

Die Aussage des Paulus in seinem Römerbrief, in dem er sein Scheitern als Reformator des messianischen Judentums seiner Zeit rechtfertigt, bedarf natürlich der Übersetzung in unsere Welterfahrung; ich habe das 2013 in meinem Buch „Die radikale Umkehr des Heinrich Krechting am Schwarzen Brack“ für Röm 12, 1u.2 versucht (Seite 15):

„Ich bitte Euch, Schwestern und Brüder, befreit von Zwängen und Ängsten, leidenschaftlich und verantwortlich zu handeln: Das ist unser sinnvolles Engagement. Passt euch nicht den herrschenden gesellschaftlichen Zwängen und Konventionen an, sondern verändert euch, indem ihr nach-denkt und prüft, was gut für alle Menschen auf dieser Welt ist und was uns dem Traum vom freien, gerechten und guten Leben näher bringt.“

Diese Aufforderung zum Nachdenken und Prüfen verlangt eine umfassen-de Analyse der kapitalistischen Produktionsweise weltweit und eine ideologiekritische Aufarbeitung des Doppelcharakters der Waren in einer all-umfassenden Warengesellschaft, um offenzulegen, dass und wie die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse sich ändern müssen, damit sich Gleichheit und Gerechtigkeit durchsetzen. *) Anm. 14

(12) Lob der Inkonsequenz *) Anm. 15

Alle historisch bedeutsamen und gesellschaftlich relevanten Projekte, von denen in „Großen Erzählungen“ berichtet und oftmals aus unterschiedlichen Interessenlagen „verklärt“ wird, sind in der Gefahr „umzuschlagen“, sich in ihr Gegenteil zu verkehren. Ich erinnere an die Verkehrung der Französischen Revolution in ein inhumanes .Terrorsystem oder grundsätzlich an die Möglichkeit des Umschlags von Aufklärung in Totalitarismus (Stichwort: Dialektik der Aufklärung).

Leszek Kolakowski hat 1958 in seinem „Lob der Inkonsequenz“ formuliert:

„Konsequent sind Soldaten, die ihren gerechten Kampf solange fortsetzen, bis auf der Gegenseite der letzte Soldat gefallen ist; konsequent ist der gesetzestreue Bürger, der nicht vor Denunziation zurückschreckt und voller Selbstachtung mit der Geheimpolizei zusammenarbeitet; konsequent sind auch die Gläubigen, die Scheiterhaufen für Häretiker errichten, da in ihren Augen die himmlische Seligkeit unendlich kostbarer ist als das irdische Wohlergehen. Versuchen Menschen völlig konsequent zu sein, ihre Überzeugung von der absoluten Überlegenheit eines Wertes konsequent in die Tat umzusetzen, dann verwandelt sich die Welt in Schlachtfelder. Dies geschieht auch immer wieder – doch bleibt die Menschheit am Leben, da es stets auch die Inkonsequenten gibt, die Unsicheren, die Wankelmütigen.“

Ich ergänze und lobe die Zweifelnden. Zugegeben, auch Inkonsequenz kann in Opportunismus umschlagen. Ich beharre daher auf der Differenz von Orthopraxis und Orthodoxie: jede Orthopraxis (in meinem Verständnis) ist verbindlich und vorläufig zugleich, weil und wenn sie an der Menschenwürde sich orientiert – oder utopisch formuliert – darauf hofft, dass die Entfremdung der menschlichen Lebensverhältnisse aufgehoben werden kann; dass Erlösung möglich ist – oder in dem eindrucksvollen Oxymoron formuliert: dass der Tod seine Herrschaft verliert.

(13) Messianisches Denken in einer Welt ohne Gott

Religion hat keine Wahrheit, die allgemein begreifbar ist. Der Sinn des Religiösen (als Rückbindung), insbesondere der religiösen Sprache, ist weltbildgebunden. Der Sinn der Rede von GOTT ist in einem theozentrischen Weltbild verstehbar. Demgegenüber ist im anthropozentrischen Weltverständnis die „Rede von GOTT“ als synsemantischer Ausdruck bestimmbar und übersetzbar. Sie bedeutet die Utopie von der „Erlösung der Welt“ und der auf ihr heute und zukünftig lebenden wie bisher gestorbenen Menschen. Diese Utopie ist – als konkrete Utopie – existenziell – erfahrbar und in Oxymora beschreibbar.

Religiöse Denkformen sind an das theozentrische Weltbild gebunden; zumindest in den sog. „monotheistischen“ Religionen. Im Zentrum jüdisch/christlicher Religionsvorstellungen stehen die Exodus-Erzählung und die Messias-Erwartung. Dieses messianische Denken ist in ein anthropozentrisches Weltbild und die zugehörige aufgeklärte Sprache übersetzbar. In einer „Welt ohne Gott“ ist Erlösung denk- und erfahrbar, wenn auch – im sprachkritischen und aussagenlogischem Sinn – nicht begreifbar.

Aufgeklärtes Denken, das die Stadien der Erkenntniskritik (Metaphysik, Religion, Sprache) durchlaufen hat und durchläuft, ist vorläufig, nicht endgültig. Denn die Struktur des Vorläufigen ist dynamisch, da sich Erfahrung bzw. Erwartung und Erkenntnis unterscheiden, auch wenn sie aufeinander bezogen sind. Diese Differenz/dieser Bezug ist beschreibbar und als Utopie konkret erfahrbar. Diese Differenz, diesen Bezug zu leugnen, ist ein Rückfall in die ideologische (und damit reduktive) Position des Materialismus oder Naturalismus. Die Vorgabe und Struktur des Denkens und Handelns „als wenn es Gott nicht gäbe“ nenne ich den methodischen Atheismus und unterscheide ihn konsequent von Ideologien, die instrumentalisieren und/oder legitimieren. *) Anm.(16)

Exkurs (3)

Maximen für einen aufgeklärten Menschen im 21. Jahrhundert,

sein Denken und Handeln, seinen Alltag und Beruf betreffend

Auf die Frage, an welchen Maximen ich mich in meinem Leben, das endlich ist, orientiere, antworte ich wie folgt:

(vorausgesetzt, ich habe zuvor geklärt, was ich unter einer Maxime und unter Orientierung verstehe.)

Zuvor differenziere ich „mein Leben“ in „Alltag“ und „Beruf“ und nehme seine „Endlichkeit“, seine Sterblichkeit vorläufig als eine selbstverständliche Tatsache (des Menschen als Naturwesen, als „sterblicher Schöpfer“ im Sinne von H. Arendt) hin.

Ich nenne zwei Maximen und trenne vorläufig zwischen Alltag und Beruf:

(1) Für den Alltag erinnere ich an Kants kategorischen Imperativ und wähle eine Fassung aus der Einleitung der „Metaphysik der Sitten“:

Handle nach einer Maxime, welche zugleich als ein allgemeines Gesetz gelten kann. … Jede Maxime, die sich nicht zu einem allgemeinen Gesetz qualifiziert, ist der Moral zuwider.

Ich übersetze in mein Sprachspiel:

Handle verantwortlich unter den Möglichkeiten der Autonomie/der Mündigkeit/des Selbstdenkens, indem du die Würde aller Menschen achtest.

(2) Im Beruf als Lehrer/Philosoph formuliere ich:

Lehre/unterrichte und denke nach/reflektiere, als wenn es GOTT nicht gäbe (im Sinne Bonhoeffers und Blochs). Ich umfasse diese Maxime mit dem Begriff des „methodischen Atheismus“ und spezifiziere „nachdenken“, „aneignen“ und „vermitteln“ zusammenfassend als Problemlösen – ohne Rückgriff auf eine metaphysische/religiöse Instanz. In meinem Sprachspiel lautet daher die zweite Maxime:

Löse Probleme (unterschiedlicher Weite und Tiefe) so, als wenn es GOTT nicht gäbe.

(2a) Alles Problemlösen ist fehlerhaft und vorläufig. Ohne „trial and error“, ohne Zweifel sind Erkenntnis und Erkenntnisfortschritt nicht möglich. Der (methodisch notwendige) Zweifel kann in Verzweiflung umschlagen. Erlösung (als Utopie) bleibt ein Grenzbegriff; ein Oxymoron.

(2b) Weg wie Ziel des Lernens und Lehrens sind das Realisieren von „vollständigen Lernhandlungen“. Soweit stimme ich der konstruktivistischen Lerntheorie zu; denn vorzeitige Abbrüche wie unvollständige Inszenierungen führen zu keinen Problemlösungen.

(2c) Wie kann der (existenzielle) Umschlag von Zweifel in Verzweiflung (und damit als Konsequenz das vorzeitige Ende von Reflexion und Lernprozess) vermieden werden? Menschen (als Vernunft- und Naturwesen) bedürfen der „Hoffnung auf Erlösung“, vorstellbar und erfahrbar als Utopie.

(2d) Als Christ vertraue ich auf die Erlösung der Welt (mich eingeschlossen); wahrgenommen und expliziert als „konkrete Utopie“ im Messias-Ereignis des Jesus aus Nazaret. Dieser Vertrauensvorschuss (daher „konkrete Utopie“) drückt sich individuell und existenziell im Verb „credere“ aus, um das missverständliche Verb „Glauben“ (das auch „putare“ bedeuten kann) zu vermeiden.

Dieser Vertrauensvorschuss erlaubt mir (im Kreis der Mitvertrauenden), Jesus aus Nazaret als Christus, als Erlöser zu bekennen; erfahrbar wie realisierbar ist diese konkrete Utopie als Menschenliebe (agape).

Anmerkungen

(1) Zur Sprachkritik und zur Begriffsbildung vgl. die Einleitung und die entsprechenden Stichwörter in meinem Taschenwörterbuch „Vademecum für aufgeklärte Christen und nachdenkende Atheisten, Münster/Westf.2017

Zur Struktur und zur Veränderung der Weltbilder vgl. Günter Dux, Die Logik der Weltbilder. Sinnstrukturen im Wandel der Geschichte, Wiesbaden 2017 (4. Auflage)

(2) Hans Joas bietet in seinem neuesten Buch “Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung“, Frankfurt/Main 2017 eine ausführliche Analyse religionsgeschichtlicher Konzeptionen und hinterfragt mit guten Gründen die These vom zunehmenden „Bedeutungsverlust der Religion“ in der modernen Gesellschaft. Auf der Basis der Analyse des Verhältnisses der Geschichte der Macht und der Geschichte der Religion widerlegt er die teleologische Geschichtsauffassung vom Verschwinden der Religion bzw. ihrer „Aufhebung“ in der säkularen Gesellschaft. Dem stimme ich zu, vermisse aber eine religionskritische Analyse religiöser Theorie und Praxis in modernen Gesellschaften, die nicht nur die „Anpassungsfunktion“ gegenüber den Machtverhältnissen begreift, sondern auch die Ideologieproduktion.

(3) Vgl. Hans Joas, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, Berlin 2011; vgl. Bettina Hollstein/Matthias Jung/Wolfgang Knöbl (Hrsg.), Handlung und Erfahrung. Das Erbe von Historismus und Pragmatismus und die Zukunft der Sozialtheorie, Frankfurt u.a. 2011; Hermann-Josef Große Kracht (Hg.): Der moderne Glaube an die Menschenwürde. Philosophie, Sozioöogie und Theologie im Gespräch mit Hans Joas, Bielefeld 2014

(4) Ob und wie weit Judentum und Christentum den Säkularisierungsprozess verursacht haben, ist in der Literatur und der Wissenschaft umstritten; vgl. Philipp W. Hildmann/Johann Christian Koecke (Hrsg.), Christentum und politische Liberalität. Zu den religiösen Wurzeln säkularer Demokratie, Frankfurt am Main/Bern/Bruxelles 2017

(5) Grundsätzlich und umfassend zum Thema „Ideologiekritik“ vgl. Kurt Lenk (Hrsg.): Ideologie. Ideologiekritik und Wissenssoziologie, Darmstadt/Neuwied 1978 (8. erweiterte Auflage); Zur Entfaltung der Differenz von Erfahrung und Erkenntnis unter dem Stichwort „Vorläufigkeit“ siehe: Jürgen Schmitter: Die Vorläufigkeit theoretischer Arbeit. Zum Verhältnis von Wissenschaftskritik und Hochschuldidaktik, Osnabrück 1980 (Univ.Diss.)

(5a) Ich verweise zum Problemzusammenhang auf Jan Assmann: Exodus. Die Revolution der Alten Welt, München 2015 und für das NT auf den Begriff der „Dahingabe“ als der radikalen Form der Interpretation des Kreuzestodes Jesu: Wiard Popkes: Christus Traditus. Eine Untersuchung zum Begriff der Dahingabe im Neuen Testament, Zürich/Stuttgart 1967. Die hier nicht zu lösende Frage ist: wie kann die radikale Kenosis-Theologie des NT – im Rahmen eines noch theozentrischen Weltverständnisses (Popkes nennt sie „Dahingabe-Christologie“) in ein anthropologisches Weltverständnis übersetzt werden? Schon diese Frage zu denken ist die strukturelle Möglichkeit für einen heutigen Christen, Erlösung als konkrete Utopie zu erfahren.

(6) Zur Differenz von Problemlösen und Erlösung: Ich fasse den Ausdruck „Problemlösen“ (problem solving) sehr allgemein; er soll wissenschaftliche, gesellschaftliche und alltägliche Arbeit umfassen. Expliziert habe ich diese „Methode“ innerhalb eines anthropozentrischen Weltverständnisses an den notwendigen Elementen eines erfolgreichen Lernprozesses (Stichwort: Vollständige Lernhandlung von der sachgemäßen Problemstellung bis zur Evaluation); siehe: Jürgen Schmitter: Grenzen und Möglichkeiten der Erziehung zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung im System Schule, in: G.Bartsch/R.Gaßmann (Hrsg.): Generation Alkopops, Freiburg im Breisgau 2010.

(7) Wenn ich von der „Dynamik des Vorläufigen“ spreche – den Begriff habe ich von R. Schutz übernommen (Roger Schutz: Dynamik des Vorläufigen, Güterloh 1967; Original: „Dynamique du provisoire“ in: Le Presses de Taizé, 1965), dann auf der Basis des messianischen Denkens, nicht des Konstruktivismus (siehe: Siegfried J. Schmidt: Die Endgültigkeit der Vorläufigkeit, Weilerswist 2010); zum missverständlichen Begriff der „Entweltlichung“ siehe das entsprechende Stichwort in meinem „Vademecum“ und: Paul Josef Cordes/Manfred Lütz: Benedikts Vermächnis, Franziskus Auftrag. Entweltlichung – Eine Streitschrift, Freiburg/Basel/Wien 2013.

(8) Vgl. mein Nachwort „Mit der Torheit leben und sterben?“ in: Vademecum für aufgeklärte Christen und nachdenkende Atheisten, Münster 2017

(9) Zum Verhältnis von Reflexion und Aktion verweise ich aus marxistischer Sicht auf: Wolfgang Harich: Zur Kritik der revolutionären Ungeduld. Eine Abrechung mit dem alten und neuen Anarchismus, in: ders.: Schriften zur Anarchie, Marburg 2014

(10) Vgl. auch: Dirk Baecker/Alexander Kluge: Vom Nutzen ungelöster Probleme, Berlin 2003

(11) Ich verweise auf das Stichwort „Orthopraxis“ in meinem „Vademecum“ (2017) und die Reflexion „Zum Verhältnis von Weg und Ziel“ in: „Die radikale Umkehr“ (2013).

(12) Vgl. die entsprechenden Stichworte in meinem „Vademecum“ (2017)

(13) Ich verweise auf die Rechtfertigungsrede des Heinrich Krechting in: „Der zweifache Exodus“ (2017).

(14) Zur Aktualität der Marxschen Konzeption der Kritik der politischen Ökonomie vgl. Michael Quante: Der unversöhnte Marx, Münster 2018 und Thomas Steinfeld: Herr der Gespenster. Die Gedanken des Karl Marx, Frankfurt 2018

(15) Ich verweise nochmals auf mein Stichwort „Orthopraxis“ in meinem „Vademecum“ (2017).

(16) Damit kritisiere und ergänze ich die Aussagen von Siegfried J. Schmidt in seinem Buch: Die Endgültigkeit der Vorläufigkeit. Prozessualität als Argumentationsstrategie, Weilerswist 2010, und verweise auf Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung, München 1951/1968, und Roger Schutz: Dynamik des Vorläufigen (Dynamique de provisoire, 1965), Gütersloh 1967; sowie: Jüdisches Denken in einer Welt ohne Gott, Festschrift für Stéphane Mosès, Berlin 2000. Zu meinen metatheoretischen und wissenschaftsdidaktischen Überlegungen siehe: Die Vorläufigkeit theoretischer Arbeit. Zum Verhältnis von Wissenschaftskritik und Hochschuldidaktik, Osnabrück 1980 (Diss.)

Literaturhinweise

Zürcher Bibel 2007

Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, übersetzt und kommentiert von Klaus Berger und Christiane Nord, Frankfurt/Main und Leipzig 1999

Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, in: Gesammelte Schriften, Bd.4, Darmstadt 1998

Hannah Arendt, Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Den-ken I, München/Zürich 2000 (2.A.)

Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 1967

Hannah Arendt, Die Freiheit, frei zu sein, mit einem Nachwort von Thomas Meyer, München 2018

Jan Assmann, Exodus. Die Revolution der Alten Welt, München 2015

Jan Assmann, Religio Duplex. Ägyptische Mysterien und Europäische Aufklärung, Berlin 2017

Kurt Appel/Erwin Dirscherl (Hrsg.), Das Testament der Zeit. Die Apokalyptik und ihre gegenwärtige Rezeption, Freiburg/Breisgau 2016

Giorgio Agamben, Die Zeit, die bleibt. Ein Kommentar zum Römerbrief, Frankfurt/Main 2006

Alain Badiou, Paulus. Die Begründung des Universalismus,München 2002

Dirk Baecker/Alexander Kluge: Vom Nutzen ungelöster Probleme, Berlin 2003

Walter Benjamin, Illuminationen. Ausgewählte Schriften, Frankfurt/Main 1961

Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hrsg. v. Eberhard Bethge, München/Hamburg 1968

Ernst Bloch, Geist der Utopie (2. Fassung), Werkausgabe es Bd.3 Frankfurt/Main 1977

Ernst Bloch, Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs, Werkausgabe es Bd. 14, Frankfurt/Main 1977

Ernst Bloch, Geist der Utopie (erste Fassung 1918), Werkausgabe es Bd.16, Frank-furt/Main 1977

Paul Josef Cordes/Manfred Lütz: Benedikts Vermächtnis, Franziskus Auftrag, Entweltlichung – Eine Streitschrift, Freiburg/Basel/Wien 2013

Günter Dux, Die Logik der Weltbilder. Sinnstrukturen im Wandel der Geschichte, Wiesbaden 2017 (4. Auflage)

Urs Eigenmann, Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit als himmlischer Kern des Irdischen. Ein Beitrag zur religionskritischen Unterscheidung der Geister, in: Die Kritik der Religion. Der Kampf für das Diesseits der Wahrheit, Münster 2017 (Editi-on ITP-Kompass, Bd. 21

Urs Eigenmann, Von der Christenheit zum Reich Gottes. Beiträge zur Unterscheidung von prophetisch-messianischem Christentum und imperial-kolonisierender Christen¬heit, Luzern 2014 (Edition Exodus)

Dominik Finkelde, Politische Eschatologie nach Paulus, Wien 2007

Hans-Jürgen Goertz: Bruchstücke radikaler Theologie heute. Eine Rechenschaft, Göttingen 2010

Hermann-Josef Große Kracht (Hg.): Der moderne Glaube an die Menschenwürde. Philosophie, Soziologie und Theologie im Gespräch mit Hans Joas, Bielefeld 2014

Wolfgang Harich: Schriften zur Anarchie. Zur Kritik der revolutionären Ungeduld und Die Baader-Meinhoff-Gruppe, Marburg 2014

Hans Joas, Sind die Menschenrechte westlich?, München 2015

Philipp W. Hildmann/Johann Christian Koecke (Hrsg.): Christentum und politische Liberalität. Zu den religiösen Wurzeln säkularer Demokratie, Frankfurt am Main/Bern/Bruxelles 2017

Bettina Hollstein/Matthias Jung/ Wolfgang Knöbl (Hrsg.): Handlung und Erfahrung. Das Erbe von Historismus und Pragmatismus und die Zukunft der Sozialtheorie, Frankfurt am Main u.a. 2011

Hans Joas, Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung, Frankfurt/Main 2017

Jüdisches Denken in einer Welt ohne Gott, Festschrift für Stéphane Mosès, Berlin 2000

Leszek Kolakowski, Der Mensch ohne Alternative, München 1960

Leszek Kolakowski, Falls es keinen Gott gibt. Die Gottesfrage zwischen Skepsis und Glaube, Gütersloh 2008

Kurt Lenk (Hrsg. u. Einl.): Ideologie. Ideologiekritik und Wissenssoziologie, Darmstadt/Neuwied 1978 (8. überarb. u. Erw. A.)

Wiard Popkes: Christus Traditus. Eine Untersuchung zum Begriff der Dahingabe im Neuen Testament, Zürich/Stuttgart 1967

Michael Quante: Der unversöhnte Marx. Die Welt in Aufruhr, Münster 2018

Siegfried J. Schmidt: Die Endgültigkeit der Vorläufigkeit. Prozessualität als Argumentationsstrategie, Weilerswist 2010

Jürgen Schmitter: Die Vorläufigkeit theoretischer Arbeit. Zum Verhältnis von Wissenschafskritik und Hochschuldidktik, Osnabrück 1980 (Univ.Diss.)

Jürgen Schmitter, Grenzen und Möglichkeiten der Erziehung zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung im System Schule, in: G. Bartsch/R. Gaßmann (Hrsg.): Generation Alkopops. Jugendliche zwischen Marketing, Medien und Milieu, Freiburg im Breisgau 2010.

Jürgen Schmitter, Die radikale Umkehr des Heinrich Krechting am Schwarzen Brack, Episoden, Münster/Westf. 2013

Jürgen Schmitter, Der zweifache Exodus des Heinrich Krechting aus Schöppingen im Münsterland zu Beginn der Reformation. Eine fiktive Dokumentation, Münster 2017

Jürgen Schmitter, Vademecum für aufgeklärte Christen und nachdenkende Atheisten. Ein Taschenwörterbuch, Münster 2017

Roger Schutz: Dynamik des Vorläufigen, Gütersloh 1967

Spinoza: Tractatus Theologico-politicus, Opera/Werke Bd. 1, Darmstadt 1989

Thomas Steinfeld: Herr der Gespenster. Die Gedanken des Karl Marx, Frankfurt am Main 2018

Jacob Taubes: Die politische Theologie des Paulus, München 1993

Jacob Taubes: Apokalypse und Politik. Aufsätze, Kritiken und kleinere Schriften, hrsg.v. H. Kopp-Oberstebrink u. M. Treml, Paderborn 2017

Gerd Theißen/Petra von Gemünden: Der Römerbrief. Rechenschaft eines Reformators, Göttingen 2016

Gerd Theißen: Der Anwalt des Paulus, Gütersloh 2017

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.